https://i.y.qq.com/v8/playsong.html?songid=236050504&songtype=0#webchat_redirect

就在昨晚,北京时间10:30,在英国兰开斯特教堂里,回荡着悠扬的琴声与赞美的歌声。

人们聚集在一起,不是为了哀悼,而是为了感恩——感恩一个温柔坚定的生命,感恩她一生所见证的信仰与爱。

这是一场为Eileen Crossman(艾琳·克罗斯曼)举行的追思礼拜。

她是被称为“傈僳使徒”的 James O. Fraser(富能仁)的次女,也是传记《山雨》(Mountain Rain)的作者。

她用笔,延续了父亲的遗志;她用生命,写下另一部更深刻的见证。

昨晚我通过油管观看了这个感恩的追思礼拜。

一、那位来自云南山谷的女儿

礼拜开始时,屏幕上亮起她的照片。

那是一张温柔的笑脸——平静、祥和,似乎在告诉我们:她已经回家。

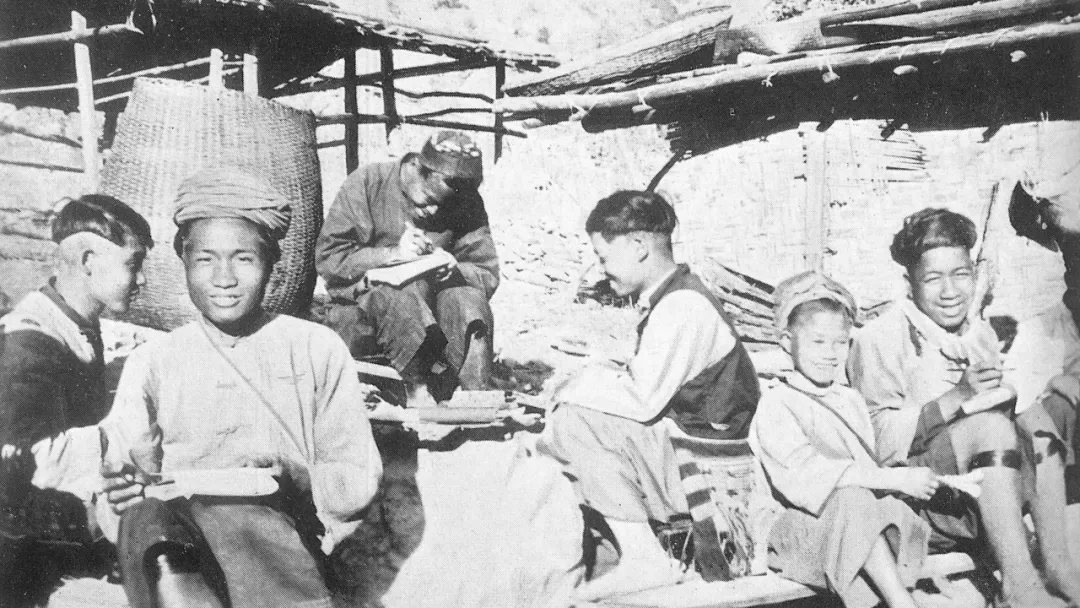

艾琳出生于1933年云南宝山,那是她父母服侍的地方。

她的父亲富能仁,是内地会派往中国的工人,在怒江峡谷为傈僳族创造了文字,翻译了真理书,留下了“中国的奇迹”。

礼拜上,她的妹妹玛格丽特回忆说:

“她常提起童年时在云南山坡上奔跑的日子——阳光、风声、马蹄声,还有那片她永远怀念的天空。她天生热爱户外,热爱山,热爱行走。”

然而她五岁那年,父亲富能仁因脑疟病去世。母亲Roxie挺着身孕,独自带着她与姐姐逃离中国,途中艰险万分。

她记得自己曾静静坐在父亲的病床边,感受那只无力却温柔的手抚摸着她头发——那是她生命中最早的记忆。

“我想,那一刻,她就明白了什么是牺牲。”

玛格丽特的声音颤抖,“也是那一刻,她继承了父亲的刚毅与温柔。”

二、战火与重生

不久,她和母亲被困在中国境内的日军集中营——潍县。

她当时不过七岁。

玛格丽特描述那段岁月:“早餐是一块面包加热水;中午的鱼汤稀得看不出是什么;他们的课桌在宿舍角落里,四周是虫蚁、老鼠、阴暗的潮气。”

她笑着补充:“但艾琳依旧写字、唱歌、祈祷。她说:‘那时候我们仍然是自由的,因为我们可以呼求天上的父。’”

战后,她们辗转回到英国。艾琳在寄宿学校刻苦学习,成为学校第一个考上牛津大学的女生。

“那天,全校放假一天去野餐庆祝,”玛格丽特说,“我记得那是她第一次真正笑得像春天。”

三、她与中国的再遇

多年后,玛格丽特劝她一同重返中国。那是上世纪八十年代,姐妹俩带着深深的怀念回到云南。

当她们站在父亲墓前,地方政府派来车队接待。有人代表当地人对她们说:

“能够为一位曾为我们民族付出一切的人之女儿做点事,是我们的荣幸。”

那一刻,艾琳和玛格丽特都流下眼泪。她们知道,那不仅是纪念一位忠心良善的仆人,更是看见信仰在一片土地上生根的奇迹。

如今,云南怒江峡谷仍有无数傈僳族人歌唱赞美,那正是富能仁与Roxie,以及他们的后人所留下的“山雨”。

四、作家、妻子、母亲、好仆人

除了《山雨》一书,艾琳自己的一生,也是一部“好消息的传记”。

她与丈夫 Douglas Crossman一同在英国与美国服侍。她是天生的沟通者,善言、能写,幽默又敏锐。

礼拜中主持人提到:“有时候他们俩还会打趣,到底谁讲的更好?”

她笑着说:“那当然是他——但若他讲得太久,就该我来收尾。”

她总是带着一种平和的光。

在她生命的后期,记忆逐渐衰退,但信心反而愈发清晰。护理院的护士说,她常常突然开始唱起那首老诗歌——

“When peace like a river attendeth my way,

it is well, it is well with my soul.”

她记得每一个词,唱得饱满而有力。

她也曾在轮椅上对整个房间的人分享了四十分钟信息,并一一为他们祝福。

有人说,那天她的眼睛闪烁着年轻时的光。

五、她的家人与后代

礼拜中,她的家人一一上台发言。

孙辈们回忆她的幽默、她的智慧、她的温暖:

“她见到任何人,都会露出那种立刻让人放下防备的笑容。”

“她让我明白,信仰不是遥远的理念,而是一种温柔的生活方式。”

曾孙辈讲起童年的电影之夜、披萨、她与孙子一起看宫崎骏的《千与千寻》的那晚。她全程一头雾水,却仍陪他们笑到最后。

“她不懂剧情,却懂得爱。”

有孙子说:“她像一朵花,活着是为了看见更多花开。”

六、《山雨》的遗产

《山雨》出版于1982年,这本书被称为“20世纪最具影响力的XJ士传记之一”。

书名取自诗篇的意象——山上的雨虽遥远,却能滋润谷中的禾田。正如富能仁所播下的信仰种子,在艰难之地化为丰收的禾场。

OMF前任总干事、曾在泰国服侍的David Pickard在追思中说:

“1984年我第一次读到《山雨》,那本书改变了我,也改变了许多XJ士的生命。后来见到作者本人,我发现她比书更有力量——她的生命本身就是那本书的续集。”

他形容她“谦卑、坚定、从不为自己说话”。

“她总问我:OMF现在怎么样?亚洲的禾场还好吗?她关心的永远是父的国。”

Pickard引用她的信条:“For me to live is Christ.”

他说:“她的信仰不是口头的,而是贯穿一生的行动。”

七、她的信仰与盼望

追思礼拜的经文选自《约》第14章:

我去原是为你们预备地方。……我就是道路、真理、生命。”

信息分享中,Pickard这样总结:

“她相信天堂是真实的——不是抽象的安慰,而是那位父亲自预备的家。

他说:“她告诉孙辈——‘我想让你们知道,一个献上的年轻生命,能被使用成就何等大的事。’

今天,我也想对在座的每一个人说:若你愿意对祂说‘我愿意’,祂也能用你的人生,写出另一场山雨。”

八、结语:如山雨般温柔的生命

礼拜的最后,全场合唱:

“Love divine, all loves excelling,

Joy of heaven, to earth come down.”

歌声渐止,众人默立。有人轻轻擦拭泪水,也有人微笑着闭上眼——因为他们知道,那不是结束,而是生命的延续。

艾琳的一生,就像她所书写的那场山雨——静默,却坚韧;温柔,却有力。

她让人看见,信仰不是轰烈的火,而是滴落在岁月里的雨,滋润山谷,也滋润人心。

如今,她与父亲、母亲在天家重聚。

那片她童年奔跑过的云南山坡,依旧有人在唱诗、祈祷、感谢。

那一场从“山上”落下的雨,至今仍在下。

后记

愿我们也能像她一样——一生不喧哗,却深深滋养;不求被记念,却让人记念。

因为真正的信仰,不在传记的字里行间,而在那些被爱浇灌的人心中,化为继续落下的“山雨”。

祝福你!