https://i.y.qq.com/v8/playsong.html?songid=444466611#webchat_redirect

Ta是葡萄树,我们是枝子。常在Ta里面的,Ta也常在我们里面,我们就多结果子;因为离了Ta,你们就不能作什么。

把这首歌转发给身边有需要的人吧,盼望这首诗歌也能带给他们感动和祝福,把他们带回到Ta的面前。

祝福你!

信仰、生活、音乐、文字、创意

https://i.y.qq.com/v8/playsong.html?songid=444466611#webchat_redirect

Ta是葡萄树,我们是枝子。常在Ta里面的,Ta也常在我们里面,我们就多结果子;因为离了Ta,你们就不能作什么。

把这首歌转发给身边有需要的人吧,盼望这首诗歌也能带给他们感动和祝福,把他们带回到Ta的面前。

祝福你!

在一些傈僳山谷的村落里,你很难不被一种对比的画面震撼到。

家家户户住的是竹屋、木屋,四面漏风,夜里寒气从缝隙里钻进来,一家人只能围着火塘取暖。

但他们建的教堂,却几乎是全村最好的房子——石头砌的墙、结实的屋顶、干净的瓷砖地板,窗户用的是铝合金,阳光从中透进来,照亮每一个座位。

身为城市人的我,站在那样的教堂门口,心里涌上一阵难以言说的羞愧。

一位老弟兄告诉我:“我们盖堂,是全村家家户户一起奉献盖起来的。”

而在城市里,我们常常看到的,却是相反的画面。

我们为自己的房子精装修、买好的家具,但给祂的,却往往是家里余剩的、闲置的、不要的。

有些教堂里堆着许多乐器,并不是因为没人用,而是因为那些是别人家淘汰下来的。“反正还能响,就送到教堂去吧。”

我曾经遇到一个团队,他们问我:“为什么我们的话筒总是啸叫?”

我一看,他们用的是几十块钱的塑料话筒,可他们是开着宝马来的。

我问:“为什么不用好一点的?”

他们说:“我们都不专业,听不出来的。”

那一刻,我沉默了。——难道我们买好的,只是为了献给人的吗?

/

在这片山谷里,我看到一种颠覆性的价值观:他们的生活可以简陋,但他们的敬拜不能简陋。

他们知道,人的居所可以暂时荒凉,但那为荣耀君王预备的地方,绝不能荒凉。

这不就是敬拜的态度吗?这不就是敬拜者心中的优先次序吗?

在怒江,我见过许多年轻人,他们没有去城市里追求月入过万的工作,却选择留在这偏远的山谷,忠心地服事。

我忽然明白——真正的富足,不是拥有多少,而是有祂,就足够。

/

这句话出自《哈该书》。当年百姓各顾各的房屋,却让荣耀君王的殿荒凉。于是哈该发出呼声,要他们重新调整焦点。

所谓“天花板的房屋”,不只是建筑的装饰,而是心中的优先次序。

今天,我们也在建造不同的“房屋”——事业的房屋、名声的房屋、舒适生活的房屋。

但在这一切之上,是否还有一个地方,是我们为祂预备的呢?

/

其实,祂并不住在人手所造的殿中,但祂是以人的赞美为宝座。那殿之所以宝贵,是因为那里承载着子民的赞美与敬拜。

如今,无论在乡村还是城市,想要建造一座“殿”都不容易。但我今天想分享的,并非眼睛所见的殿,而是祂心里所想要的那一个地方。

祂想要的,是祂子民的敬拜。那敬拜不受地点限制——可以在家里、在酒店里、在工厂里、在咖啡店里。

关键是,我们是否愿意为祂预备一个最好的地方。

我自己的房屋可以荒凉,但祂的殿,必须是天花板的房屋。

这,就是“先求祂的国和祂的义”。

一起共勉!

如果你看见傈僳人拿着杯子,一定是在喝茶,不是喝酒,这次我是亲眼见识到了。

在怒江的群山之间,傈僳人有一条流传百年的传统:不能喝酒,不能抽烟。若是有抽烟喝酒的,几乎会成了他们中间的另类,渐渐被边缘化。

很多人一定会觉得这传统挺奇怪,毕竟,真理书上并没有说“不许抽烟不许喝酒”,那这规矩是哪来的?

当我去了解过去的历史我才明白,这不是源自教条,而是源自一场文化的拯救。

/

一、一百年前的文化救赎

时间回到上世纪初。

那时的怒江大峡谷,还没有公路,来自英国的富能仁爬山涉水进到这片少数民族的土地。

他发现一个严重的问题——傈僳人和怒族人几乎人人嗜酒。

他们喝酒,不是为了庆祝,而是为了麻醉;不是偶尔放松,而是天天酗饮。

莫尔斯(J. Russell Morse)的儿子在回忆录中写到,当时的傈僳人“喝酒不节制”,汉族地主常常趁机利用他们。

赶集时,傈僳人背着粮食下山卖,地主请他们喝酒,喝到不省人事。第二天酒醒,地主随口报个数字:“你喝了十斤、二十斤、一百斤。”傈僳人也分辨不清,只能拿粮食抵债。

一场酒宴,就让他们的劳动成果白白流走。

长期下来,因酒导致了极高的社会代价——贫困、债务、暴力、淫乱、疾病。

富能仁和他的同工杨思慧看得很清楚——这不仅是个人问题,而是整个民族的致命伤。

他们认为:“不禁酒,好消息就没法传。一个酒鬼若走进教堂唱赞美诗,心里如何能清醒?”

于是,他们立下了一条规则:不喝酒,不抽烟。

这不是律法,而是保护,是为了让人脱离醉酒的捆绑,重新拥有清醒的生命。

/

二、本地化的智慧

信仰需要在本地文化中生根,不能只是照搬外来形式。

富能仁他们看到,当地人对酒精完全没有自制力,所以“禁酒”就成了让好消息能真正在这个民族落地的关键。

这条规则让好消息能以一种他们能理解、能实行的方式进入生活。

有人说,禁酒只是“外在行为”,但实际上,它也改变了傈僳人整个民族的气质。

从那以后,他们成为了“清醒的民族”,他们的村庄里再也听不到醉酒吵架的声音,取而代之的是他们的诗歌声和祈祷声。

连外人都说:这些人身上有种不一样的力量。

/

三、一条规则,一种身份

百年过去,禁酒禁烟早已超越传统本身,成为傈僳族信仰生活文化的一部分,它是一种族群的属灵记号,象征着节制与淳朴。

他们就像拿细耳人一样,放弃了他们喝酒的权利。

有学者曾形容傈僳人是“最接近清教徒的民族”。他们的生活简朴,信仰真诚,聚会时全村同声歌唱。

那种从灵魂里发出的合唱,如今依旧回荡在怒江的山谷里。

有人问我:“今天的傈僳人还是这么严格吗?”

我说:“是的。到今天,若有人喝酒、抽烟,是不能参加聚会,也不能被接纳为会友的。照他们的话说就是被开除的。”

这在很多人看来,似乎太过严格,甚至有点“律法主义”,但对傈僳人来说,那是他们的清醒记号。

就像一个民族共同的誓言:我们不再被酒控制,我们要有清醒的生命。

/

四、平衡的智慧

当然,我们也要诚实地说:真理书上并没有明文禁止喝酒,迦拿婚宴使水变酒,保罗也曾劝提摩太“因胃口不清,用点酒”。

关键不在“烟”、“酒”本身,而在——是否对你有益处,你是否被它辖制。

正如《林前》6章12节所说:“凡事我都可行,但不都有益处;凡事我都可行,但无论哪一件,我总不受它的辖制。”

所以,信仰的成熟不在于外在的规条,而在于内在的节制。

傈僳人的规条,曾经对他们来说是救命之道,而对于我们而言,则是一种提醒——

真正的自由,不是想做什么就做什么,而是有能力不被任何事物捆绑。

/

五、尊重传统、持守真理

那天服侍了两个弟兄,他们都是因为戒不掉烟,所以无法参加堂里的聚会,我能理解那种被边缘化的感受。

我想问,我们能将抽烟的人拒之门外吗?

我跟他们说:虽然那个地方拒绝你,但在那地方敬拜的那位至高者是爱你的,祂永远都不会撇弃你。

很多传统需要被尊重,就如前面说的,那是他们这个民族当年的救命之法,但今天我们也需要从真理去认识那位全能者。

我建议他们,在戒不掉烟的情况下,可以不去堂里聚会,但是仍然可以在家里,在山里,在地里…

还记得那位撒玛利亚妇人的疑问:我们是应该在山上敬拜,还是在耶路撒冷敬拜?

她得到的回答是:妇人,你们拜父,也不在这山上,也不在耶路撒冷。时候将到,如今就是了,那真正拜父的,要用心灵和诚实拜他,因为父要这样的人拜他。

盼望我的弟兄能够成为心灵和诚实的敬拜者,也能够从烟酒的辖制里释放出来,得着真正的自由。

雨后的怒江峡谷被薄雾笼罩,空气里有一种潮湿的泥土气息。

我走在这座吊索桥上,脚下铁板上的水迹里隐约有着山的倒影,桥索在风里微微的晃动,能听到鸟儿在上面歌唱的声音,还有桥下传来的江水声。

前方,一个穿着傈僳族服饰的老人正缓缓的向对岸走去,身上背上一个他们傈僳族的彩色刺绣手工斜挎包。

他的脚步不急不慢,仿佛每一步都踩在岁月的节拍上。

桥的另一端,一个年轻人迎面走来。他穿着套头卫衣和工装裤,戴着耳机,脚步轻快,脸上带着都市人的神情。

当他们两人在桥的中央擦身而过时,我心头忽然涌起一种莫名的感动。

/

从远方走进山谷的一代

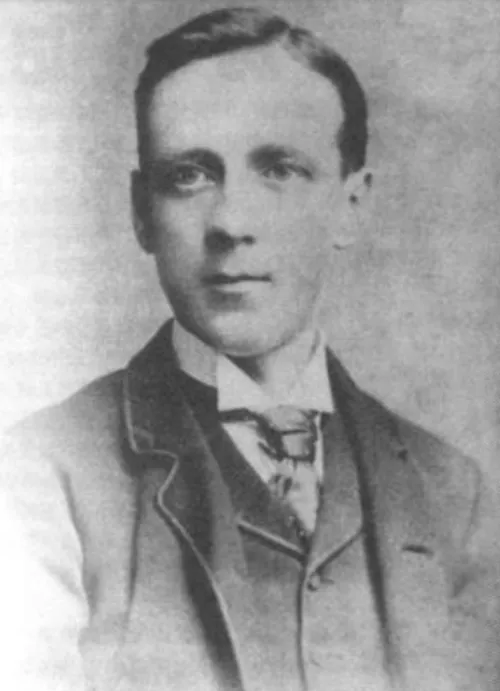

一个多世纪前,一个年轻的英国人,提着那只手提箱,第一次踏入这片峡谷,那是1913年的夏天。

他名叫富能仁。

那一年,他才二十七岁,刚从伦敦皇家学院工程系毕业。原本他可以留在欧洲,成为一名工程师,拥有体面的职业与安稳的生活。

但他的心却被远方吸引——那个地图上几乎无人问津的地方:中国滇西。

他一路跋涉,翻越高山,穿过激流,带着书、琴,还有那只沉重的提箱。

富能仁深知自己只是暂时的过客,他更盼望本地人能自己兴起,让信仰在这片土地上落地、生根、结果。

于是他发明文字、翻译歌本和真理书、办学堂、教文化,更重要的是——培养了一批一批的本地工人。

他曾写信回家说:“外来的工人总有一天会离开,唯有本地人自己兴起,才能薪火相传。”

富能仁的眼光,远比他当时的时代更深远。他没有急着盖宏伟的教堂、也没有留下雕像,他留下的,是“人”。

那些被他教导、训练、陪伴的傈僳青年,成了后来怒江史上的第一批本地工人。

/

约秀的一代

与富能仁一同做工的杨思慧夫妇领养了一个傈僳族孤儿,后来成为了他们的得力助手,他的名字也常被人提起——约秀。

他是怒江第一个被按立的傈僳牧者。

约秀那一代人,走的路更艰难,他们要翻山越岭,跨过江河,带着好信息进到每个村落。

他们没有乐器,也没有音响,但他们却让最真挚的赞美在山谷回荡,从里吾底,到各个村落。

那是他们最初的声音,没有修辞,只有生命。

他们在竹屋里聚会,雨天的地上全是泥,但他们的歌声却没有止息。

他们继续用自己民族的语言歌唱,继续培养和训练工人,直到今天几乎大部分的族人都相信了他们所赞美的那位。

/

今天的一代

“一代过去,一代又来,地却永远长存。”—《传》1:4

时间流转,一个世纪过去了。

如今,怒江的峡谷里已不再像过去那样寂静。

一座座吊桥成了连接各村的要道,汽车、摩托车、三墩子在峡谷间穿梭。

许多年轻人走出了山谷,也有许多年轻人选择留在了这里。

我站在这桥上,望着那位老人远去的背影,他的步伐有些蹒跚,但目光坚定;而再看那个年轻人,步伐轻盈、神情自信。

两个人,一个即将成为过去,一个正在走向未来。

他们在桥上相遇、擦肩,却都继续前行。

旧的信心与新的能力,在同一条路上同行。他们不需要完全相同,但他们都在走向属于他们的彼岸。

上一代的终点成为了新一代的起点。

/

传承不是替代,而是延续

富能仁的一代,是“开路”的一代。他们从远方来,为滇西点亮了第一盏灯。

约秀的一代,是“扎根”的一代。他们让信仰在这片土地上扎根长出枝叶。

而今天的这一代,是“继续走”的一代。

他们不需要一直重复讲述旧的故事,因为他们会有属于他们的故事。

无论是上一代,还是下一代,他们都是在延续着祂的故事。

每一代人都有自己使命,就像这座桥——每一根铁索,都是一条献上的生命,都是在为荣耀的君王预备道路。

结语

当那位老人的背影渐渐消失在远处,那个年轻人也与我擦身而过。

我在想,我们这一代也终将走到桥的尽头,但那绝对不是终点,而是另一代的起点。

这时,约秀的孙辈们来接我们的车也到了,我们开着车在峡谷间穿梭,一路上聊着他们青年人的赞美敬拜和傈僳文歌曲的创作发行。

江水依旧在脚下奔流,仿佛在告诉我:一代过去一代又来,但祂的爱如江河永不止息,我们的赞美也要永不止息。

富能仁的手提箱

文|翔巴德

这只手提箱是当年富能仁遗留下来的一件珍贵的遗物,1913年,富能仁就是提着它进入怒江大峡谷的。

第一次见到它时,仿佛见到了它的主人,我们都在想,它的主人当年都在箱子里装的什么,Bible、Hymnbook…

这只箱子在上海展出,感动了许多人。

这次,我们一群人有一个重要的任务,就是要护送这只箱子回怒江福贡。

/

为了安全起见,给它提前打了木箱,因为箱子本身的重量就很重,即使是两个弟兄抬着它也走不了多远路。

我们定的是从上海飞往大理的航班,然后再乘提前包的车经过宝山去福贡。

这看似一段简单的行程,但从早上开始就变得“曲折”了起来。

开始飞机延误了1个半小时,然后因为大理机场大雾,所有飞机都迫降,我们的飞机被迫降至昆明机场。

到了昆明机场后,我们临时选乘高铁,而且还需要中途换乘。

因为箱子和我的吉他都是超大行李,等候行李花了很久时间,接着非常匆忙的坐包车赶往高铁站,中途只有很短时间换乘,几乎是分秒必争赶上了列车。

最后终于在晚上10点赶到了保山。

第二天一早,我们先去了富能仁墓地,然后中午紧接着一路开车赶往福贡,在盘旋的怒江大峡谷中又遇上了当天正在进行的马拉松赛事,一路堵车。

就这样,我们一路体验了各种交通工具后,各种折腾,终于在第二天晚上抵达了福贡,平安将这只手提箱物归原主。

/

我们一路都在感恩,因为同路人中没有一人有发怨言,后面想想,这点艰难与过去先人的旅程来比,又有什么资格发怨言呢?

当年富能仁要提着这只箱子,从伦敦出发,要漂洋过海翻山越岭。

那时的伦敦是世界的心脏,灯火通明。

他是帝国理工的高材生,生活优渥,按理说,他的人生该是一帆风顺。

但他却选择买了一张船票,向着当时地图上几乎空白的滇西进发。

他当时需要先从伦敦坐火车穿越法国或意大利,大约花费几天时间。那时来华的工人常选择马赛或热那亚港口,因为那里有前往亚洲的邮轮航线。

他登上邮轮,需要穿越地中海,经苏伊士运河进入红海,再到印度洋,最后抵达缅甸仰光。

这段航程约需 3~4周,是极为漫长的海上旅程。途中常有酷热、颠簸、晕船等挑战。

抵达缅甸后,他需要再搭乘当地的铁路北上进入内陆。

铁路的终点通常是曼德勒或更北的景栋(Kengtung)方向。

而铁路无法继续深入中国边境,他得改乘马车或骡车穿越道路崎岖的山区。

这段路往往非常艰险,有丛林、泥泞、山谷、河流。路上可能需要几天到十几天。

在那时,进入中国西南的唯一方式几乎就是靠骡马驮队。他必须与当地商队同行,翻越高山、涉过河流,经野人山、盈江一带进入腾冲地区。

当骡马无法继续时,他只能徒步行走。

这一段是全程中最危险、最艰难的部分。富能仁曾多次提到在暴雨、蚂蟥、瘴气和饥饿中前行。

据记载,富能仁第一次抵达滇西的丽江—腾冲—保山区域时,是步行进入的。

他的鞋子常常破烂,夜里住在简陋客栈或山民家中。

进入滇西后,他还需多次步行、溯江、攀山,才能抵达主要服事地区。

比如我们从保山坐车到福贡都花费了6个多小时,可想而知当年没有马路,如果沿着怒江边走,那是多远多艰难的路程。

到底是什么,让他们这些先人愿意离开那样舒适的环境?让他们踏上如此艰难的旅程?

我想,一定是爱的回应,是崇高的呼召,是不得不“去”的感动。

/

在当年那片瘴气弥漫、山高路险、语言不通的土地上,富能仁发明了傈僳文字、翻译诗歌、教人识字。

他不是来被看见的,而是来让这里的傈僳族人,看见希望。

富能仁不是唯一一个走这条路的人,当年还有一批批的年轻人,从剑桥、牛津、芝加哥、悉尼、苏黎世出发,跋山涉水,穿越沙漠、丛林、山谷。

有人染病倒下,有人终身留在异地。

当我们的车行驶在怒江边狭窄的公路上,我透过车窗看到外面翻涌的江水,想到今天的我们,其实也是被邀请,要去走一条属于我们自己的窄路,这过程中我们也会遭遇各样的艰难。

你有收到祂的邀请吗?你知道属于你的旅程在哪里吗?

或许不是跨越山河的旅程,也不是背着沉重木箱的跋涉, 而是在平凡的生活里,学会顺服、忍耐、相信与坚持。

那些看似不起眼的小步,可能恰恰正是你的“窄路”。

我们今天回首百年前的脚印,不只是为了赞叹和感动而已,更是为了使命的延续。

从伦敦到怒江,从怒江到今天的我们。

每一代人都有一条属于自己的窄路,我相信无论有多艰难,只要我们倚靠那位富能仁所倚靠的,我们就一定能走到目的地。

想起一首歌:明知这路,是***的路,有风有雨很大很难也很苦,祢慈爱的手时时拉着我的手,没有任何理由,不去走脚下的路。

祝福你!

富能仁与傈僳族人

文|翔巴德

你是否是那个在有些聚会中常常举手,或常常冲到前面去的那个人?

我们确实常常容易受感动,但这几天我一直在想一个问题——为什么我们那么容易被感动,却那么难有行动。

有时候,看一个短片就能热泪盈眶,听见一句歌词就热血沸腾,听一场信息就想立下决心。

但第二天醒来,什么都没变。

感动、激动、冲动,然后——一动不动。

1、感动只是敲门声

感动其实很好,它说明我们的心还没硬,但感动不是目的,它只是敲门的声音。

心门外有人在轻轻叩门,而有人听见了就开门,有人听见了,却继续滑手机。

2、那个有感动也有行动的人

1906年的一个下午,一个英国青年收到一本小册子。

那本小册子上写着:世界上还有无数人未曾听过真理,而许多人却选择安逸地过完此生。

这句话像一记雷,打进他心里。

他叫富能仁。

那年他二十岁,就读于伦敦帝国学院工程系,成绩优异,弹得一手好钢琴,有才华、有前途、有家底。

按理说,他的人生已经稳稳当当。

可那天下午,他开始挣扎。他坐在书桌前很久,心里有个声音在问:“你要继续过安逸的人生,还是回应内心那份更深的呼唤?”

他没有立刻做出决定,但那份感动没有被他消灭。

后来,他参加了一个训练营,认识了内地会的施达德。

他被那种“凭信心去做该做的事”的精神深深触动。

毕业那年,他拒绝了所有优渥的工作,只留下一封申请信——要去一个叫“中国”的远方。

那一次动,让他的一生被改写,也让无数人的生命被点亮。

3、这个世代缺的不是感动,是行动

我们这一代人,感动太多。

看个短视频就会感动,读篇文章也会感动,看别人的努力也会感动。

但感动久了不动,就会钝化,心会渐渐习惯那种得到情绪价值的瞬间,却忘了要怎么回应这些感动。

有时候,它在等的,不是你流泪,而是你迈出去的那一步。

如果今天你又被感动,先安静下来,想一想:“我能做什么?”

哪怕是一件小事——写一封信、打一个电话、帮一个人、报名一门课……

当你真的去做了,那一份感动就不再只是情绪,而成了种子。

我想,如果感动是呼吸,那么行动,就是心跳。

只有当它“动”起来,你的生命才能活出真正的意义。

盼望,祂叩响你心门的时候,你要给祂开门哦!

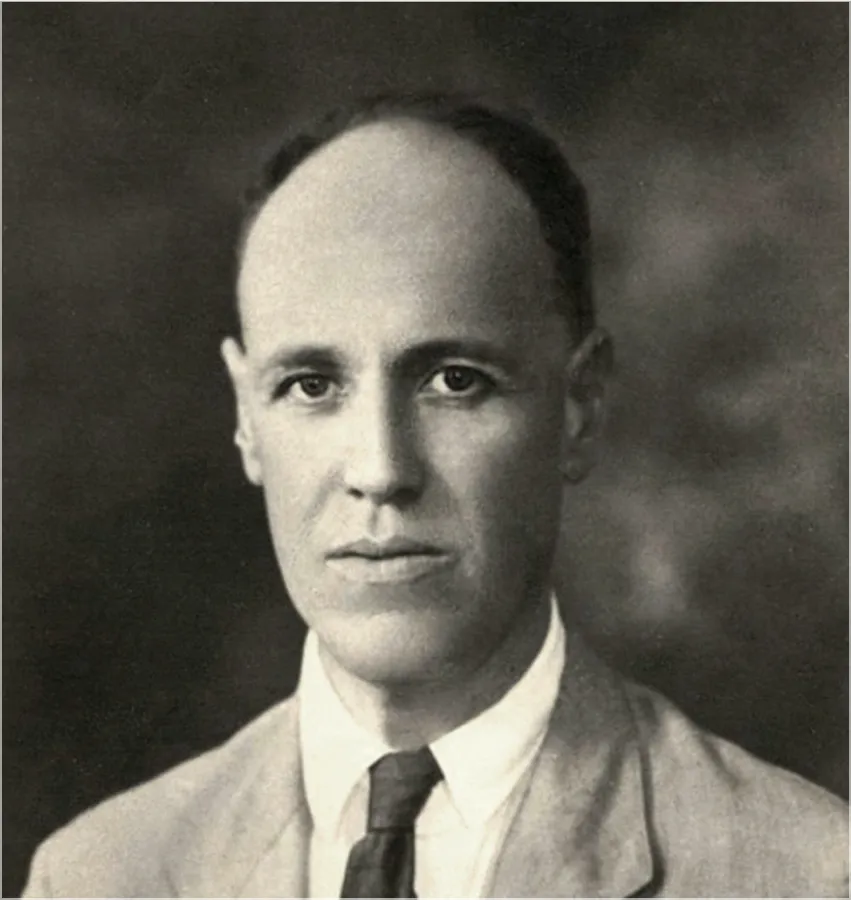

柏格理/Samuel Pollard

当我读到那些来华XJS的故事,被一个细节震住了——他们来的时候,多半才二十几岁。

二十来岁,是我们在纠结要不要换专业、要不要考研的时候,是我们在谈恋爱的时候。

而有一群人,他们已经登上了驶向未知的大船,带着他们的信念,从伦敦、苏格兰、威尔士、纽约、悉尼,出发到中国、印度、非洲、南太平洋……

富能仁(James O. Fraser),25岁来到中国云南怒江的群山。

当时的傈僳山地没有路、没有文字、没有电。

他跋山涉水、独自住在小木屋里,一弹琴就是整夜,山谷里的人听见那旋律,就走进屋子里。

他教他们识字、唱歌、DG、修路。没有相机,没有掌声,只有潮湿的山雨和傈僳语的诗篇。

伯格理(Samuel Pollard)到贵州时也是二十多岁。

他看见苗族人没有文字,就花十年创造出“Pollard Script”柏格理苗文。

那个文字,后来成了整个民族的骄傲。

C.T. Studd,英国板球冠军,剑桥学者,继承百万遗产后全部捐出,毅然前往中国。

他说:“如果永恒是真的,那世上的一切成功都不再值得挂念。”

他们走上了一条“别人不走的路”。

我常想:他们那一代人,到底是什么支撑着?

在那个没有没有导航、没有快递的年代,他们凭着几封信,就踏上了世界尽头。

他们的朋友或许不理解,家人或许反对,但他们心里有个比“安稳”更重要的词——“使命”。

他们用青春回应召唤,不是因为他们不怕死,而是因为他们找到了“值得为之活的事”。

二、二十来岁的我们,在寻找意义

回到今天,二十来岁的我们,有更多的知识、选择、和自由,却也有更多的焦虑。

我们有规划表、有梦想清单、有健身计划、还有存钱目标。

我们怕失败,怕落后,怕被忘记。

但有时,也许我们失去了更宝贵的东西——那种毫无惧怕的使命感和热情。

他们在二十来岁的时候,不问“值不值”,只问“对不对”,不问“别人怎么看”,只问“我该不该去”。

那种勇气,让青春有了永恒的重量。

他们并不是天才,他们只是敢于出发。

他们不完美,也会软弱,也曾想放弃,但他们明白——若不跨出那一步,永远不会知道海的另一边有什么。

也许年轻的意义,从来不是“拥有一切”,而是敢于“放下一切”。

不是都要去远方,而是要在生命中,找到那个值得你为之奔赴的使命。

他们的故事仿佛在告诉我们,真正的青春,是用来燃烧的,而燃烧,恰恰是最好的投资。

有一种人,他们离开故乡的舒适圈,不为名,不为利,只是为了一个看不见的国度。

他们本是富足,却甘愿成了贫穷。

富能仁,James O. Fraser,他出生在英国伦敦,一个温暖又富足的家庭。

学业优异,音乐天赋惊人,若留在英国,他的人生注定光鲜。但他却背起行囊,来到中国云南怒江峡谷间,与傈僳族人同住、同吃、同唱。

没有电、没有路、没有语言,只有山雨、瘴气,还有那份从不动摇的呼召。

他曾写信说:“我不想只做一个送外人恩惠的施主,我要与他们一起得着那份生命的喜乐。”

他所“失去”的一切,成了另一个民族重生的希望。

英国医生之子戴德生,放下伦敦的舒适的环境,穿上中国长袍马褂,吃中国的粗茶淡饭,为的是让中国人明白:那份永恒的爱不是西方的,而是为所有人预备的。

剑桥七杰的施达德C. T. Studd,英国板球冠军,本可一生富贵,却把百万遗产全数捐出。

他说:“若祂为我而死,那我为祂而活,还有什么是可夸的呢?”

伯格理,走进贵州山中,发明了苗文文字系统,让一个民族第一次有了自己的文字与书本。

他没留下财富,却留下了文化的觉醒。

他们的脚印穿过山川,也穿透历史的尘烟,从富足迈向了贫穷。这与许许多多为了追求富足生活而离开故土的人形成了鲜明的对比。

这提醒着我们:真正的富足,不在拥有,而在给予。

/

有时我在想,“贫穷”这个词,是否被误解得太深。

他们的贫穷,不是匮乏,而是一种自愿的倒空。

他们不是被迫失去,而是主动舍弃——那是一种真正的自由。

富能仁的日记里写过:

“当我弹起破旧的小提琴,看见山谷里的人跟着唱时,我觉得世界上没有什么比这更美。”

这种“贫穷”,比任何财富都更丰盛。

因为他们富有音乐,却不为舞台;富有知识,却不为名誉;富有爱,却不为自己。

他们的生命,就像一粒种子,落在泥土里,表面消失,却在地底死了,发芽,然后结出许多的子粒来。

一代又一代人,在他们倒下的地方,仍旧长着希望。

/

一个世纪过去,他们的故事听来几乎像传说。

但我常想,今天的我们是否还存在这种一粒麦子“倒空的勇气”?

也许我们不必远赴高山、跨越海洋,但那份“为人成为贫穷”的精神,仍然在今天呼唤着我们。

这世代太习惯追求“拥有”,但这些先人的故事提醒着我们,拥有的终将失去,唯有“给予”,才会留下。

他们并非不爱生命,他们是太爱了——爱到愿意让生命成为更大的出口。

正如有人说:“世界被少数倒空自己的人改变,而不是被那些努力充实自己的人改变。”

如今,怒江的山谷早已有了电灯,苗乡的孩子也能读写自己的语言,中国的城市也早已与世界相连。

那些名字或许被遗忘,但他们燃起的光,仍在延续。

最近再读《山雨》,读到这样一段话:

“福音禾场上的工作,像是一个人,手上拿着一根点着的火把,在一个黑暗阴湿的谷中行走,想要点燃任何可以着火的东西。然而所有的东西都湿透了,怎样努力都点不着。

但有时候,祂的风和阳光事先已有准备,谷中也有许多干燥的地方,经火一点——这边一株灌木,一棵树,几条桠枝,那边一堆叶子,都着了火。

点火用的火把和持火的人已经远去,点着的火仍发出火与热。这就是祂要看到的,也是祂所要求我们的:一小堆一小堆的火,烧遍了世界。”

这画面好真实,也太震撼。

/

有时候,我们就像那个“拿着火把的人”,走进的是一个潮湿、阴暗、甚至冷漠的世界。

你努力想点燃身边的人,想点燃他们的呼召,点燃他们的热情,但却发现你的那个火把在风里,显得如此短暂又渺小。

但火把的意义,不只是为了长久燃烧自己,而是为了传递。

靠那份内在的炽热,哪怕只点亮一瞬,哪怕只点燃一小撮干草,那火就有机会继续传递下去。

因为祂的风会吹起,祂的光会照射。

/

富能仁就是这样一个点火的人。

他带着一个火把,走进云南的群山,在那里被雨水淋湿,被孤独包围。

但他点燃了人心,也点燃了一代又一代的后来者。

他的身体虽然埋在保山松林间的一座孤坟里,但他留下的那堆火,一直没有熄灭。

因为那火,早已蔓延成光。

/

我们或许不在福音禾场,也没有被派去远方,但我们同样在“黑暗阴湿的谷中”行走——在复杂的社会舆论里,在疲惫的职场里,在冷淡的关系中。

有时一句真诚的安慰、一首带有盼望的歌、一次勇敢的选择、一个不妥协的决定——那都是火。

也许别人看不见,也许连自己都觉得微弱,但你不知道,这一小簇光,可能正好照亮了一个正在崩溃的心,或是一个回应呼召的生命。

火把最怕的不是被烧尽,而是从未点燃。

所以,哪怕世界潮湿,哪怕风大雨大,也别丢掉你手中的那个火把。

也许你无法烧遍整个世界,但你能点燃一个人;而被点燃的人,会再去点燃别人。

最终,这世界会因一点一点的火光,被照亮。

做个点火的人吧。不求燃尽山谷,只求点亮一个灵魂。因为当光一传一递,这世界终将不再黑暗。

祝福你!

https://i.y.qq.com/v8/playsong.html?songid=236050504&songtype=0#webchat_redirect

就在昨晚,北京时间10:30,在英国兰开斯特教堂里,回荡着悠扬的琴声与赞美的歌声。

人们聚集在一起,不是为了哀悼,而是为了感恩——感恩一个温柔坚定的生命,感恩她一生所见证的信仰与爱。

这是一场为Eileen Crossman(艾琳·克罗斯曼)举行的追思礼拜。

她是被称为“傈僳使徒”的 James O. Fraser(富能仁)的次女,也是传记《山雨》(Mountain Rain)的作者。

她用笔,延续了父亲的遗志;她用生命,写下另一部更深刻的见证。

昨晚我通过油管观看了这个感恩的追思礼拜。

礼拜开始时,屏幕上亮起她的照片。

那是一张温柔的笑脸——平静、祥和,似乎在告诉我们:她已经回家。

艾琳出生于1933年云南宝山,那是她父母服侍的地方。

她的父亲富能仁,是内地会派往中国的工人,在怒江峡谷为傈僳族创造了文字,翻译了真理书,留下了“中国的奇迹”。

礼拜上,她的妹妹玛格丽特回忆说:

“她常提起童年时在云南山坡上奔跑的日子——阳光、风声、马蹄声,还有那片她永远怀念的天空。她天生热爱户外,热爱山,热爱行走。”

然而她五岁那年,父亲富能仁因脑疟病去世。母亲Roxie挺着身孕,独自带着她与姐姐逃离中国,途中艰险万分。

她记得自己曾静静坐在父亲的病床边,感受那只无力却温柔的手抚摸着她头发——那是她生命中最早的记忆。

“我想,那一刻,她就明白了什么是牺牲。”

玛格丽特的声音颤抖,“也是那一刻,她继承了父亲的刚毅与温柔。”

不久,她和母亲被困在中国境内的日军集中营——潍县。

她当时不过七岁。

玛格丽特描述那段岁月:“早餐是一块面包加热水;中午的鱼汤稀得看不出是什么;他们的课桌在宿舍角落里,四周是虫蚁、老鼠、阴暗的潮气。”

她笑着补充:“但艾琳依旧写字、唱歌、祈祷。她说:‘那时候我们仍然是自由的,因为我们可以呼求天上的父。’”

战后,她们辗转回到英国。艾琳在寄宿学校刻苦学习,成为学校第一个考上牛津大学的女生。

“那天,全校放假一天去野餐庆祝,”玛格丽特说,“我记得那是她第一次真正笑得像春天。”

多年后,玛格丽特劝她一同重返中国。那是上世纪八十年代,姐妹俩带着深深的怀念回到云南。

当她们站在父亲墓前,地方政府派来车队接待。有人代表当地人对她们说:

“能够为一位曾为我们民族付出一切的人之女儿做点事,是我们的荣幸。”

那一刻,艾琳和玛格丽特都流下眼泪。她们知道,那不仅是纪念一位忠心良善的仆人,更是看见信仰在一片土地上生根的奇迹。

如今,云南怒江峡谷仍有无数傈僳族人歌唱赞美,那正是富能仁与Roxie,以及他们的后人所留下的“山雨”。

除了《山雨》一书,艾琳自己的一生,也是一部“好消息的传记”。

她与丈夫 Douglas Crossman一同在英国与美国服侍。她是天生的沟通者,善言、能写,幽默又敏锐。

礼拜中主持人提到:“有时候他们俩还会打趣,到底谁讲的更好?”

她笑着说:“那当然是他——但若他讲得太久,就该我来收尾。”

她总是带着一种平和的光。

在她生命的后期,记忆逐渐衰退,但信心反而愈发清晰。护理院的护士说,她常常突然开始唱起那首老诗歌——

“When peace like a river attendeth my way,

it is well, it is well with my soul.”

(当平安如江河临到我身旁,我的心就得安然。)

她记得每一个词,唱得饱满而有力。

她也曾在轮椅上对整个房间的人分享了四十分钟信息,并一一为他们祝福。

有人说,那天她的眼睛闪烁着年轻时的光。

礼拜中,她的家人一一上台发言。

孙辈们回忆她的幽默、她的智慧、她的温暖:

“她见到任何人,都会露出那种立刻让人放下防备的笑容。”

“她总能让家人团聚,把我们聚在一起。”

“她让我明白,信仰不是遥远的理念,而是一种温柔的生活方式。”

曾孙辈讲起童年的电影之夜、披萨、她与孙子一起看宫崎骏的《千与千寻》的那晚。她全程一头雾水,却仍陪他们笑到最后。

“她不懂剧情,却懂得爱。”

有孙子说:“她像一朵花,活着是为了看见更多花开。”

《山雨》出版于1982年,这本书被称为“20世纪最具影响力的XJ士传记之一”。

书名取自诗篇的意象——山上的雨虽遥远,却能滋润谷中的禾田。正如富能仁所播下的信仰种子,在艰难之地化为丰收的禾场。

OMF前任总干事、曾在泰国服侍的David Pickard在追思中说:

“1984年我第一次读到《山雨》,那本书改变了我,也改变了许多XJ士的生命。后来见到作者本人,我发现她比书更有力量——她的生命本身就是那本书的续集。”

他形容她“谦卑、坚定、从不为自己说话”。

“她总问我:OMF现在怎么样?亚洲的禾场还好吗?她关心的永远是父的国。”

Pickard引用她的信条:“For me to live is Christ.”

他说:“她的信仰不是口头的,而是贯穿一生的行动。”

追思礼拜的经文选自《约》第14章:

“你们心里不要忧愁;你们信S,也当信我。

我去原是为你们预备地方。……我就是道路、真理、生命。”

信息分享中,Pickard这样总结:

“她相信天堂是真实的——不是抽象的安慰,而是那位父亲自预备的家。

她一生渴慕那个地方,如今,她终于回家。”

他说:“她告诉孙辈——‘我想让你们知道,一个献上的年轻生命,能被使用成就何等大的事。’

今天,我也想对在座的每一个人说:若你愿意对祂说‘我愿意’,祂也能用你的人生,写出另一场山雨。”

礼拜的最后,全场合唱:

“Love divine, all loves excelling,

Joy of heaven, to earth come down.”

——《天爱无尽》

歌声渐止,众人默立。有人轻轻擦拭泪水,也有人微笑着闭上眼——因为他们知道,那不是结束,而是生命的延续。

艾琳的一生,就像她所书写的那场山雨——静默,却坚韧;温柔,却有力。

她让人看见,信仰不是轰烈的火,而是滴落在岁月里的雨,滋润山谷,也滋润人心。

如今,她与父亲、母亲在天家重聚。

那片她童年奔跑过的云南山坡,依旧有人在唱诗、祈祷、感谢。

那一场从“山上”落下的雨,至今仍在下。

后记

愿我们也能像她一样——一生不喧哗,却深深滋养;不求被记念,却让人记念。

因为真正的信仰,不在传记的字里行间,而在那些被爱浇灌的人心中,化为继续落下的“山雨”。

祝福你!