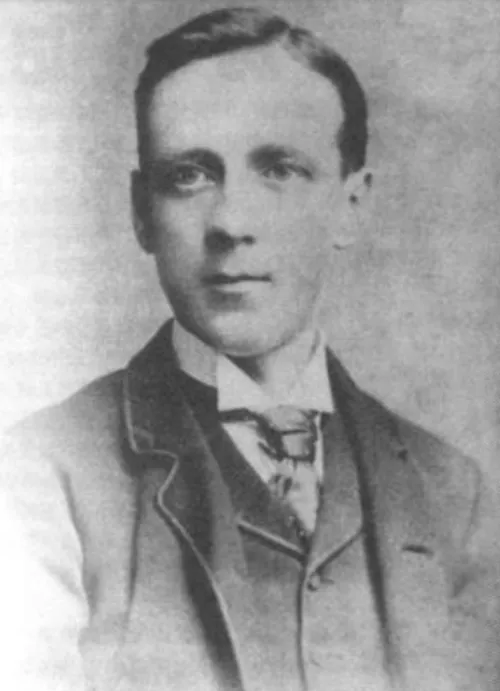

柏格理/Samuel Pollard

当我读到那些来华XJS的故事,被一个细节震住了——他们来的时候,多半才二十几岁。

二十来岁,是我们在纠结要不要换专业、要不要考研的时候,是我们在谈恋爱的时候。

而有一群人,他们已经登上了驶向未知的大船,带着他们的信念,从伦敦、苏格兰、威尔士、纽约、悉尼,出发到中国、印度、非洲、南太平洋……

一、二十来岁的他们,选择了远方

富能仁(James O. Fraser),25岁来到中国云南怒江的群山。

当时的傈僳山地没有路、没有文字、没有电。

他跋山涉水、独自住在小木屋里,一弹琴就是整夜,山谷里的人听见那旋律,就走进屋子里。

他教他们识字、唱歌、DG、修路。没有相机,没有掌声,只有潮湿的山雨和傈僳语的诗篇。

伯格理(Samuel Pollard)到贵州时也是二十多岁。

他看见苗族人没有文字,就花十年创造出“Pollard Script”柏格理苗文。

那个文字,后来成了整个民族的骄傲。

C.T. Studd,英国板球冠军,剑桥学者,继承百万遗产后全部捐出,毅然前往中国。

他说:“如果永恒是真的,那世上的一切成功都不再值得挂念。”

他们走上了一条“别人不走的路”。

我常想:他们那一代人,到底是什么支撑着?

在那个没有没有导航、没有快递的年代,他们凭着几封信,就踏上了世界尽头。

他们的朋友或许不理解,家人或许反对,但他们心里有个比“安稳”更重要的词——“使命”。

他们用青春回应召唤,不是因为他们不怕死,而是因为他们找到了“值得为之活的事”。

二、二十来岁的我们,在寻找意义

回到今天,二十来岁的我们,有更多的知识、选择、和自由,却也有更多的焦虑。

我们有规划表、有梦想清单、有健身计划、还有存钱目标。

我们怕失败,怕落后,怕被忘记。

但有时,也许我们失去了更宝贵的东西——那种毫无惧怕的使命感和热情。

他们在二十来岁的时候,不问“值不值”,只问“对不对”,不问“别人怎么看”,只问“我该不该去”。

那种勇气,让青春有了永恒的重量。

他们并不是天才,他们只是敢于出发。

他们不完美,也会软弱,也曾想放弃,但他们明白——若不跨出那一步,永远不会知道海的另一边有什么。

也许年轻的意义,从来不是“拥有一切”,而是敢于“放下一切”。

不是都要去远方,而是要在生命中,找到那个值得你为之奔赴的使命。

他们的故事仿佛在告诉我们,真正的青春,是用来燃烧的,而燃烧,恰恰是最好的投资。