2006年/上海

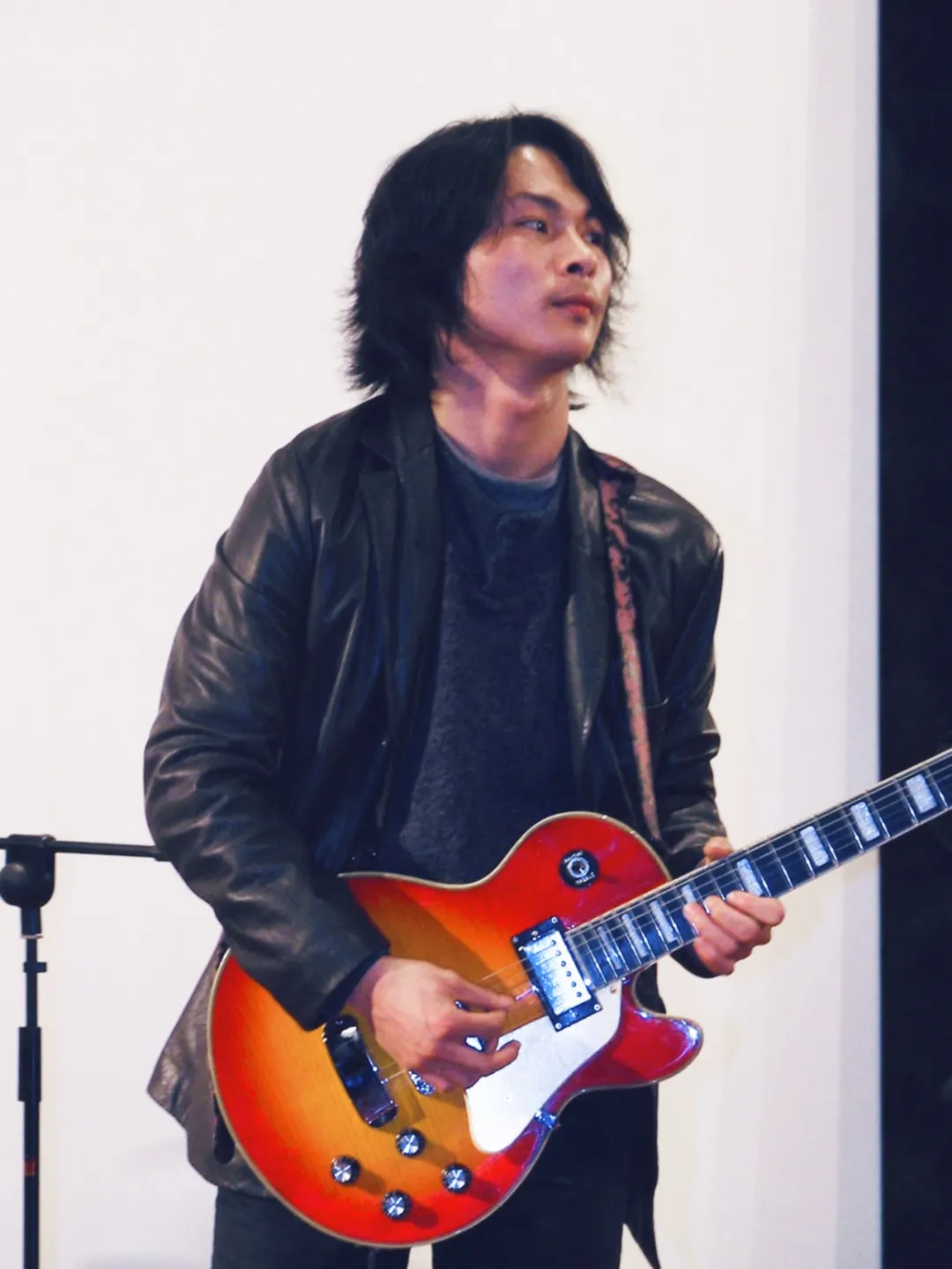

2006年,我第一次走进敬拜的场所。那时的我,弹过几年吉他,听过几年摇滚,组过几支乐队,写过几首原创,还搞过几个音乐网站。

那时的我刚刚开始信仰之旅,那天走进的是长沙一栋写字楼里的一间小小的办公室。

屋子里,一群中年大叔围着一台电视机,跟着屏幕上的字幕唱着《除祢以外》。那感觉,就像突然被拉进了叔叔阿姨们的KTV。

/

肃然起敬

虽然场面看起来有点“质朴”,但我心里只有四个字:肃然起敬。

他们一个个都很认真地站在那里,虽然歌声并不动听,但每个人都全情投入,散发着一种我从未在音乐现场中体验过的庄重。

我融不进去,但却也不敢不站着唱——那是我第一次意识到,这种歌声背后,藏着一种神圣的力量。

那天,我第一次隐约感觉:某种超越人群的“真实存在”,就在他们当中。

后来我才慢慢明白:当一群人真诚地赞美,某种神圣的氛围会降临,那不仅仅是音乐带来的感动,更是一种内里真实生命的共鸣。

/

我以为那才是“圣乐”

后来我来到了上海,开始了我人生的另一段旅程。

敬拜的方式其实大同小异,只是电视机变成了投影仪,偶尔多了个弹琴的人。

作为一个从高中时代就被打口带养大的摇滚青年,要接受这种诗歌风格,确实不容易。

但奇妙的是,每周唱本土诗歌或老旧赞本,竟也不觉乏味,反而让我感到一种宁静和触动。

我开始觉得,外面的音乐都是“世俗”的,只有这种诗歌才是“圣洁”的。

只是每次敬拜完出来,我又会习惯性地戴上耳机,播放那些我热爱的曲风,并找个没人的角落抽一支烟,让自己“回归正常的生活”。

这就是当时的我——

在敬拜中是一个样,敬拜出来,又是另一个样。

我的敬拜,似乎被困在了那30分钟的诗歌时间里。

我后来才醒悟,我那时并不是“属灵”,而是把某种音乐风格当作了“神圣”的代名词。我错把风格当敬拜,把氛围当圣洁。

直到现在,很多人还会说:去听一场诗班唱诗,好像心都被洗涤了。

但其实,那不过是一种情绪的代偿。

/

从骄傲到破碎

我也曾在敬拜时暗暗评价:“这个司琴也太菜了,怎么不让我来?”

当别人弹得好,我很容易进入“感动”;弹得差,我表面“感动”,心里却烦躁。

我把敬拜当成了一场音乐要完美的表演,而不是一个真实生命的回应。

直到后来有一天,我真的被请上台带敬拜了。

火热服事的同时,我也享受着弟兄姊妹们对我这个“搞音乐的”言语上的赞赏,我开始忘乎所以。

直到有一次,讲员选了一首诗歌,要我在敬拜的时候带,我还隐约记得那是一首来自《新编》上的诗歌。

从早上到下午,我在工作中都一直单曲循环着这首歌,希望可以学熟练一点,然后胸有成竹的去了。

当我准备开口唱这首歌的时候,突然之间头脑一片空白,竟然想不起来第一句旋律该怎么唱,当时气氛非常尴尬且难堪,我恨不得找个地缝钻进去。

就在那一刻,我心里有个声音说:“你不是觉得自己很厉害吗?”

我差点当场哭出来——那是我第一次意识到:“破碎”原来不是神的惩罚,而是爱的提醒。”

从那以后,每当我觉得自己“很厉害”的时候,脑海里就会浮现出那段“空白的旋律”。

/

我是个“搞艺术”的

我常常还喜欢给自己贴了个标签:搞艺术的。所以我敏感、冷酷、忧郁、健忘、迟到、不守规则、容易冲动……

于是我以“搞艺术的”名义,不再约束自己,也不再改变。

别人是在忍受,我却在享受自己的“不羁”。

但现在我才知道:

真正成熟的艺术人,不是放纵天性,而是在真理中修剪自己;不是把个性当作挡箭牌,而是让生命成为荣耀的容器。

艺术的价值,不只是打动人心,更是反映真实的生命。

敬拜的本质,也不是风格、技巧或表演,而是你用整个生命活出来的回应。

/

共勉

这一路走来,我经历了从“肃然起敬”到“热情高涨”,从“高光”到“破碎”,从“感动”到“醒悟”,从“搞音乐”到“搞敬拜”,再从“搞敬拜”到终于“搞懂敬拜”。

我才明白,不是每一次感动才叫敬拜,也不是只有在聚会中才有敬拜,而是每一个在隐秘中仍愿意降服于内心深处“那一位”的选择。

敬拜不是一首歌,不是一种风格,也不是某种场合,而是我们一生的方向,是每日生活的方式,是面对世界时的态度。

当我们整个人成了乐器,敬拜就成了我们生命的声音。